De l’endroit où Van Gogh s’est suicidé : une nouvelle hypothèse

Avertissement : cette hypothèse, basée sur des documents historiques vérifiés, n’engage que son auteur.

– À Marianna Reiley Burt

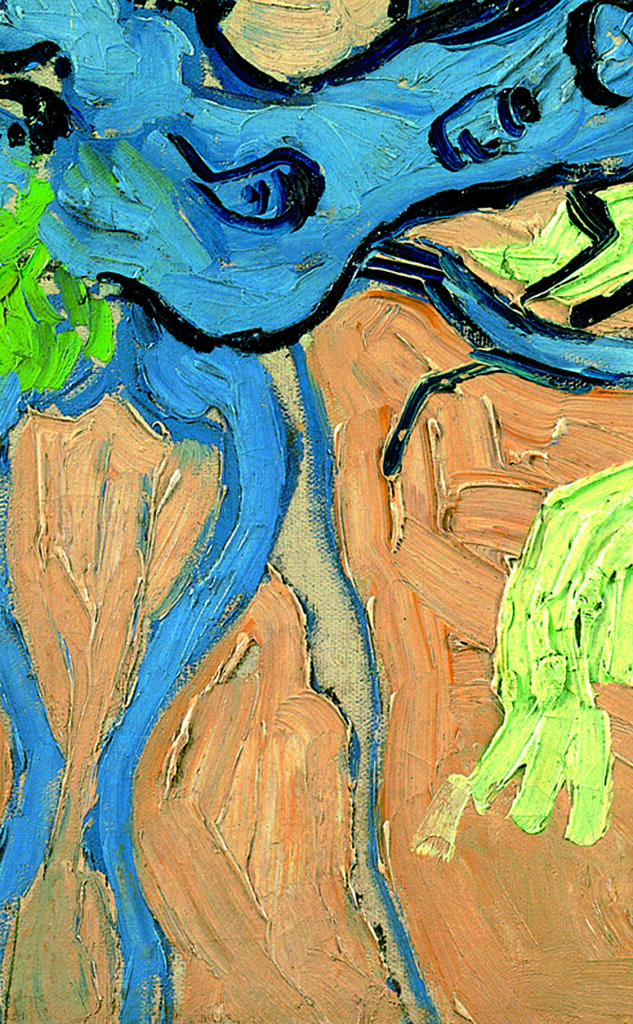

Le 27 juillet 1890, Vincent van Gogh peint son dernier tableau : Les Racines. Il y passe une bonne partie de la journée. L’exécution est calme et posée. Le tableau n’est pas complètement achevé. En particulier, une petite racine est curieusement laissée sans matière. Nous en voyons les contours, mais elle n’est que toile brute.

Le jeu d’ombre et de lumière permet de connaître approximativement le moment de la journée auquel les dernières touches du tableau sont appliquées : les rayons du soleil frappent les troncs et le feuillage sur leur côté gauche : nous sommes en fin d’après-midi ou en début de soirée.

Le tableau est atypique. C’est la seule composition de grand format qui ne semble pas avoir la moindre vocation commerciale. Tous les autres sont destinés à être vendus. Celui-ci est invendable.

Cet ultime chef-d’œuvre est l’aboutissement d’une réflexion sur la lutte entre la vie et la mort, un dernier témoignage et un dernier message, dont le premier destinataire et le frère de l’artiste, Theo van Gogh, son meilleur ami et son soutien financier.

Une épée de Damoclès : la syphilis

Van Gogh connaissait bien le motif avant de l’immortaliser. Situé à une centaine de mètres du café de la Mairie (auberge Ravoux) où il séjournait depuis le 20 mai 1890, ce flanc de côteau bordant la vieille route d’Auvers, envahi de robiniers faux-acacia aux racines spectaculaires, n’avait certainement pas échappé à son attention. Sur le plateau situé sur les hauteurs immédiates du coteau, Van Gogh avait peint vers le 8 juillet son célèbre Champ de blé aux corbeaux, une de ses dernières toiles, témoignage troublant d’un état d’esprit tourmenté qu’il décrit dans une lettre à son frère Theo :

« Revenu ici je me suis senti moi aussi encore bien attristé et avais continué à sentir peser sur moi aussi l’orage qui vous menace. Qu’y faire – voyez-vous je cherche d’habitude à être de bonne humeur assez mais ma vie à moi aussi est attaquée à la racine même, mon pas aussi est chancelant. »

À Theo et Jo, vers le 10 juillet 1890

Ce passage, qui lie l’orage du Champ de blés aux corbeaux aux Racines, fait état de la préoccupation principale de Vincent à ce moment particulier de son existence : la menace de la syphilis, dont les symptômes sont de plus en plus manifestes chez Theo, et dont le peintre est persuadé d’être infecté également.

Adolphe Tabarant, critique d’art et journaliste, documente ce fait à peu près complètement oublié, ou ignoré, dans une recension de la biographie de Van Gogh par Théodore Duret, en page 4 du Paris Midi (8 mars 1917) :

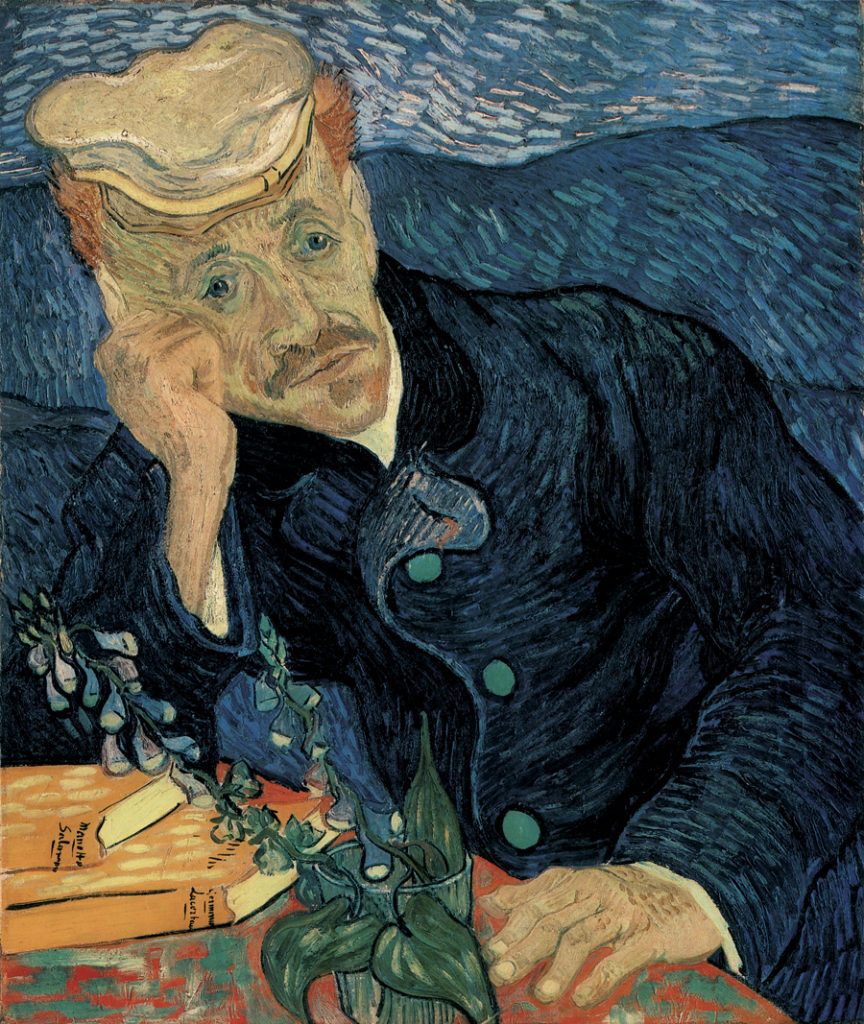

« Théodore Duret attribue ce suicide à l’anxiété que lui causait son état cérébral, en même temps qu’au chagrin d’être à la charge de son frère Théodore. Je me permets d’ajouter qu’une phobie le hantait, celle de l’avarie. Sans cesse il questionnait sur ce mal terrifiant l’excellent docteur Gachet, son voisin, qui me l’a raconté vingt fois. ‘Je dois l’avoir, je l’ai,’ murmurait-il. Et il peignit sans relâche pour échapper à l’idée fixe. À la vérité, il était surtout tuberculeux. »

Tabarant connaissait fort bien le docteur Gachet, et avait également rencontré Van Gogh durant sa période parisienne, entre 1886 et 1888. Son témoignage rejoint celui du fils du docteur, Paul Louis Gachet, qui cite une note de son père dans le manuscrit de son livre posthume Les 70 jours de Van Gogh à Auvers : « Siphilimanie non fondée ». Autrement dit, le médecin a remarqué l’obsession du peintre d’être atteint de la syphilis, appelée également « l’avarie », dont le stade final est la démence paralytique. « Non fondée » sans doute parce que les symptomes permettant de reconnaître la maladie n’étaient pas manifestes.

Pour ne plus penser à cette menace, l’artiste avait suivi les recommandations du docteur et s’était jeté dans le travail « en plein », c’est-à-dire avec toute son énergie. Il avait déjà traversé plusieurs épisodes effrayants de psychose, et redoutait la suivante, qui pouvait bien être celle qui lui ferait définitivement perdre la raison ou le mènerait à une agonie longue et épouvantable. Que laisserait-il alors à son frère malade ? L’œuvre d’un fou ? Cette perspective, pour un peintre qui avait passé 10 ans à apprendre son métier avec une ténacité inconcevable, un engagement total et une abnégation sans équivalent, était inacceptable.

Son activité incessante, la productivité extraordinaire des dernières semaines de sa vie, avait donc un double objectif : le traitement symptomatique de la syphilimanie diagnostiquée par Gachet, et un sentiment d’urgence. Il devait réaliser autant de tableaux que possible, faire la démonstration de la solidité de son art et de la pertinence de sa contribution avant une fin inéluctable. Sa vie était « attaquée à la racine même », son pas aussi était chancelant – c’est-à-dire aussi chancelant que celui de son frère Theo, perceptiblement malade. Vincent sentait l’orage qui les menaçait tous deux.

La conviction profonde que la maladie aurait le dessus fournit aussi une explication au fait que Vincent était porteur d’un révolver durant sa période auversoise. Précisons que le type de révolver que l’histoire a retenu, un Lefaucheux 7mm, était extrêmement courant en 1890, et son port n’était pas réglementé. Il n’y avait aucun effort particulier à faire, aucune difficulté pour en acquérir un exemplaire. Un témoignage hélas invérifiable de l’armurier Leboeuf, de Pontoise, fait état de cette acquisition supposée du revolver par Van Gogh. Et un dessin du carnet de croquis du peintre démontre qu’il s’est effectivement rendu dans cette localité. Mais en l’absence d’autres témoignages ou d’autres documents, il semble difficile d’adhérer à cette anecdote sans réserve. Quoi qu’il en soit, en portant l’engin sur lui, il avait à tout moment la possibilité de partir selon ses propres termes, acteur de sa mort comme il avait été acteur de sa vie, et non en victime de circonstances fatales. L’œuvre qu’il laisserait serait celle d’un héros tragique sacrifié au soleil, et non pas celle d’un aliéné aux œuvres hallucinées. Évacuons au passage la théorie infondée et improbable d’un Van Gogh parti se suicider dans une cour de ferme rue Boucher, derrière un tas de fumier, qui ne repose que sur le seul témoignage du père d’une dame interrogée dans les années 1950. On pourrait aussi affirmer qu’il a été tué par Ravoux, ou le curé du village, mais sans éléments pour étayer une telle proposition, il est compliqué d’en tenir compte.

La possession du révolver, le choix du dernier motif et le moment du geste suicidaire, en fin de journée, en pleine moisson et au soleil couchant, sont très cohérents dans la perspective de l’état d’esprit de Vincent en juillet 1890 : l’ultime espoir de recouvrer la santé en revenant vers le nord s’est heurtée à l’immense désillusion du constat que la maladie reprenait le dessus – désillusion renforcée par la déception de voir que Theo, la dernière branche à laquelle il s’accrochait, choisit de passer ses vacances aux Pays-Bas, alors que Vincent avait tout fait pour qu’il vienne le rejoindre, en famille, à Auvers. Ajoutons à cela une dispute avec le docteur Gachet au motif futile du retard pris dans l’encadrement d’une œuvre, et les conditions sont réunies pour que l’artiste se retrouve seul, avec le sentiment d’avoir été abandonné, à devoir affronter une nouvelle crise mentale. Le brouillon de sa dernière lettre, datée vers le 23 juillet, soit quatre jours avant le geste fatal, en fait très clairement état :

« Mais pourtant mon cher frère, il y a ceci que toujours je t’ai dit et je te le redis encore une fois avec toute la gravité que puissent donner les efforts de pensée assidument fixée pour chercher à faire aussi bien qu’on peut (…) voilà ce que je peux te dire à un moment de crise relative (…). »

Selon son propre témoignage, indiscutable, ce 23 juillet, Vincent a dû mal à se concentrer et il affronte une crise. Il confirme ainsi les craintes de Theo, qui pressentait aussi la survenue de cette nouvelle attaque.

Le lieu du drame

L’état d’esprit, l’arme et les circonstances particulières sont ainsi tragiquement réunies pour expliquer le geste suicidaire de Van Gogh. Il reste néanmoins un élément incompréhensible dans la suite des événements telle qu’elle nous est parvenue : le lieu retenu par l’histoire, « derrière le château », qui ne semble pas compatible avec la manière programmée et réfléchie avec laquelle Van Gogh a mis un terme à ses jours.

Selon Paul Louis Gachet, 17 ans au moment des faits, vers la fin de la journée du dimanche 27 juillet, Van Gogh se serait rendu à environ un kilomètre de l’auberge Ravoux : « dans les champs derrière le château ». En 1904, le fils du docteur, devenu peintre à son tour, va même réaliser un petit tableau à l’huile du lieu en question, selon lui situé au niveau du chemin des Berthelées. Sur le tableau, on voit le mur d’enceinte du parc du château de Léry à droite, des meules de foin à gauche, et une longère aux toits de chaume qui se profile dans un paysage se perdant au loin sur le plateau voisin, situé à l’est. Il fallait effectivement reculer le lieu supposé à ce niveau pour réunir les deux parties de l’affirmation « champs derrière le château », dans la mesure où il n’y avait pas (il n’y a toujours pas) de champs derrière le château, mais un vaste parc arboré.

Corroborant le propos de Gachet fils, Émile Bernard, ami de Vincent présent à ses funérailles, produit le 31 juillet 1890 le premier compte-rendu écrit de la mort du peintre dans une lettre adressée à son ami Albert Aurier :

« Dimanche soir il est parti dans la campagne d’Auvers, il a déposé son chevalet contre une meule et il est allé se tirer un coup de revolver derrière le château. Sous la violence du choc (la balle avait passé sous le cœur) il est tombé, mais il s’est relevé et consécutivement trois fois, pour rentrer à l’auberge où il habitait (Ravoux, place de la mairie) sans rien dire à qui que ce soit de son mal. »

Ce témoignage mélange des faits confirmés et des éléments invérifiables – et assez surprenants. Rien ne permet de dire que Vincent a posé son chevalet contre une meule, et rien ne permet de dire qu’il s’est relevé à trois reprises. Il est peu probable qu’il ait pris son chevalet avec lui : son dernier tableau, Les Racines, était chez Ravoux. Quant à l’image christique du condamné qui se relève trois fois… Émile Bernard, en tout état de cause, n’avait pas cette information de première main, étant arrivé à Auvers après le décès de son ami. Il précise d’ailleurs qu’il se base sur des faits rapportés.

« (…) son suicide était absolument calculé et voulu en toute lucidité. Un fait assez caractéristique que l’on m’a rapporté touchant sa volonté de disparaître est : ‘C’est à refaire alors ‘ quand le docteur Gachet lui disait qu’il espérait encore le sauver. »

La source la plus fiable pour connaître le lieu du drame et les intentions du malheureux, c’est naturellement Vincent lui-même. Sur son lit de mort, il a pu renseigner sur ce lieu précis Theo, le docteur Gachet, le docteur Mazery, Anthon Hirschig, les gendarmes et les Ravoux. Pourtant, la précision du lieu peut paraître triviale – après tout, qu’est-ce que cela pouvait bien changer à ce stade ? Mais dans la mesure où le révolver n’est pas revenu avec son propriétaire, dans un village où jouaient des enfants, retrouver l’engin meurtrier avait naturellement son importance.

Adeline Ravoux, 12 ans en juillet 1890, indique en 1953 dans une interview radiophonique que son père et Theo sont partis à la recherche de l’arme, sans succès. Son propos à ce sujet est imprécis. Son intervieweur lui met les mots dans la bouche : « Oui, on a dit que c’était derrière le château, qu’ils étaient. » Et Adeline de réagir : « Oui, c’était dans ces coins-là ».

Les trois témoignages servant de base à l’idée que Van Gogh se serait rendu « derrière le château », à plus d’un kilomètre de l’auberge pour aller se tirer une balle dans la poitrine sont donc ceux-là : le témoignage indirect d’Émile Bernard, qui ne connaissait pas Auvers-sur-Oise ; le témoignage tardif, par tableau interposé, 14 ans après les faits, de Paul Louis Gachet, dont le travail de mémoire sur Van Gogh s’est accompagné d’imprécisions et de contradictions ; enfin celui d’Adeline Ravoux, 12 ans en 1890, à qui l’on soutire une confirmation imprécise qui indique surtout qu’elle n’en sait pas grand-chose.

La mention « derrière le château », dont la distance par rapport au site du dernier tableau de Van Gogh et à l’auberge Ravoux heurte le bon sens, est cependant trop précise pour être une invention. Dans l’équation du suicide, cette mention peut-elle s’expliquer autrement que par une errance lointaine et hasardeuse ?

Après des recherches poussées, des rebondissements, des défis et l’aide indispensable de plusieurs personnes mises dans la confidence de l’hypothèse présentée dans ces lignes, il apparaît que la cohérence de cette journée tragique s’étend effectivement au lieu du drame, et ne doit rien au hasard. Le choix de ce lieu est au contraire l’aboutissement d’une réflexion menée en toute lucidité.

Vincent l’avait annoncé dans une lettre à Theo, à Saint-Rémy-de-Provence, début septembre 1889 :

« Le travail va assez bien – je lutte avec une toile commencée quelques jours avant mon indisposition. Un faucheur, l’étude est toute jaune, terriblement empâtée mais le motif était beau et simple. J’y vis alors dans ce faucheur – vague figure qui lutte comme un diable en pleine chaleur pour venir à bout de sa besogne – j’y vis alors l’image de la mort, dans ce sens que l’humanité serait le blé qu’on fauche. C’est donc si tu veux l’opposition de ce semeur que j’avais essayé auparavant. Mais dans cette mort rien de triste, cela se passe en pleine lumière avec un soleil qui inonde tout d’une lumière d’or fin. »

Dans la perspective de ce passage lourd de sens, il n’y a rien d’étonnant à ce que Vincent ait choisi de mourir dans un champ de blé, au moment des moissons et au soleil couchant. Ce qui est étonnant, c’est qu’il aurait marché plus d’un kilomètre pour s’y rendre, alors que les mêmes conditions étaient réunies à une centaine de mètres du lieu où il a peint son dernier tableau – qui représente davantage qu’un ensemble racinaire en bord de route. Il représente aussi, comme le montre une photo de l’endroit prise vers 1906, la sente escarpée qui mène au plateau situé juste au-dessus : le plateau « derrière l’église », à l’est de celui qui se trouve « derrière le château », et où s’étendent les champs où il a peint le Champ de blé aux corbeaux.

Trois châteaux pour un

Mais comment combiner ce lieu plus plausible avec la mention « derrière le château » ? Une explication serait qu’il y eût en 1890 un autre château à Auvers-sur-Oise, bordant le plateau « derrière l’église », et que Paul Louis Gachet, tout comme Émile Bernard, n’eussent pas compris de quel château il s’agissait.

Et de fait, en 1890, il y avait même deux châteaux pouvant expliquer cette possible méprise. Le premier est signalé par Samson Cazier sur la carte qu’il a dressée d’Auvers en 1899. Il s’agit d’un château médiéval accolée à l’église, dont il ne restait plus l’aspect caractéristique. Les tours avaient été abattues. Seules demeuraient un corps de bâtiment, les bases de deux tours et quelques murs. Mais la mention de Cazier témoigne du fait que l’appellation « château » était encore en usage et de toute évidence, ce lieu ne laissait pas indifférent. Par rapport au village, c’est derrière ce château que Van Gogh a peint son Champ de blé aux corbeaux, et il paraît cohérent que ce soit là l’endroit que Van Gogh avait choisi pour finir ses jours. C’est par ailleurs ce qu’avait imaginé Vincente Minelli dans son film Lust for Life, tourné en 1954. Cette année-là, il a pu se baser sur les histoires circulant dans le village, qui désignaient bien ce lieu – ou en tout cas ce plateau. Deux sources viennent corroborer cette hypothèse : d’abord le travail d’enquête de Mark Edo Tralbaut, spécialiste et biographe de Van Gogh, qui affirme dans Van Gogh, le mal aimé avoir recueilli ce qu’il appelait « la tradition populaire », désignant le plateau situé au-delà de l’église (et donc des ruines du château médiéval qui s’y trouvait également). Il y a ensuite une interview de 1953 réalisée au cimetière d’Auvers, non diffusée, mais conservée à l’INA, d’un membre du conseil municipal du village, ancien employé du marchand d’art Ambroise Vollard, doté de fines connaissances sur le sujet, qui laisse peu de place au doute.

« Est-ce qu’il y a des gens ici qui se souviennent que Van Gogh s’est suicidé » ?

« Oui oui oui, on sait même, Monsieur le maire, quand je le lui avais demandé, m’a dit ‘il s’était suicidé ici, un peu plus loin à quelques cent mètres du cimetière, peut-être trois-quatre cents mètres, dans la plaine par là.’ »

L’interview n’est pas filmée, et nous ne voyons pas dans quelle direction pointe le doigt de l’interviewé, mais la distance approximative indiquée correspond à celle qui sépare le cimetière de la parcelle située juste au-dessus du lieu où Van Gogh avait réalisé son dernier tableau, et où mène la sente qui traverse le site des Racines. Cette interview remarquable et émouvante, qui nous permet de plonger au début du XXe siècle en compagnie d’Utrillo, Picasso, Vollard, Van Dongen et le marchand berlinois Paul Cassirer, m’a été généreusement signalée par Patrick Glâtre.

Le deuxième château pouvant expliquer la méprise est encore plus intéressant que les ruines qui jouxtaient l’église, aujourd’hui magnifiquement restaurées. En effet, le bâtiment qui abrite aujourd’hui le Musée Daubigny, rue de la Sansonne, connu sous le nom de « Manoir des Colombières », était appelé en 1890 « Château des Colombières ». En attestent de nombreuses occurrences dans les documents d’époque, tant dans des écrits savants que dans la presse. L’historien Henri Mataigne, par exemple, écrit en 1901 :

« Le château des Colombières appartient aujourd’hui à M. Joseph Depoin. Sur la rue Daubigny, une des entrées principales de ce château présente une porte crénelée avec niches que les artistes ont bien souvent dessinée. »

Son domaine s’étendait sur des centaines de mètres et comprenait un très beau jardin. L’école Vavasseur a été construite sur ses anciennes terres. Sur la carte ci-dessus, il est entouré en vert.

Pour autant, à l’échelle d’Auvers-sur-Oise, qui s’entend sur plus de huit kilomètres, « le château » désignait évidemment le Château de Léry, qui dominait le village. Mais pour les Ravoux, au quotidien, « le château » pouvait tout aussi bien désigner le château des Colombières, dont ils étaient voisins.

Ce château des Colombières se trouvait, et se trouve toujours, précisément entre l’auberge Ravoux et l’endroit où Vincent a peint les Racines. Au sein du foyer et de l’auberge Ravoux, à la question de savoir où le peintre avait passé sa dernière journée, la réponse était naturellement : « derrière le château ». Mieux, il avait posé son chevalet à quelques mètres seulement de son mur d’enceinte. De même, la sente passant entre ces racines, et les champs vers lesquels cette dernière menait, étaient tout aussi naturellement situés « derrière le château ».

Le témoignage de Murer

Un témoignage précieux, dont l’histoire est aussi belle que tragique, est venu conforter l’hypothèse de cette localisation du geste suicidaire de Van Gogh. Ce témoignage a été livré en 1975 dans le numéro de décembre du magazine L’Œil, dans un article fouillé, de grande qualité, signé Marianna Reiley Burt : ‘Le pâtissier Murer, un ami des impressionnistes’. Le sujet de cette contribution dense et efficace est Eugène Murer. Ce self-made man, désintéressé, généreux, talentueux, intelligent et sensible a payé un prix fort pour sa réussite entrepreneuriale, obtenue de haute lutte à partir d’une position sociale modeste. Il avait fait construire une belle villa à Auvers, s’inspirant de la démarche de son ami Paul Gachet. Dans une dépendance spécialement conçue, il abritait une collection fabuleuse de tableaux impressionnistes. Renoir, Monet, Degas, Guillaumin, Cézanne, Pissarro, Sisley, Vignon… L’écrivain Paul Alexis, qui en fera un inventaire en 1887, mentionne quelque 122 pièces exceptionnelles qui suffiraient aujourd’hui à remplir un musée d’envergure internationale. Il semble impensable que Van Gogh n’ait pas cherché à en savoir davantage en 1890, tout comme il semble impensable que Murer, sachant que Van Gogh séjournait dans le village, n’ait pas cherché à le rencontrer.

Le fait que Van Gogh ne soit pas allé à la rencontre de Murer peut avoir plusieurs raisons, dont la principale et la plus claire est qu’il avait la ferme intention de dédier son temps à la peinture, et non à une vie sociale pour laquelle il se sentait incompétent.

« Tenez si je travaille, les gens qui sont ici viendront tout aussi bien chez moi sans que j’aille les voir exprès que si je faisais des démarches pour faire des connaissances. C’est en travaillant que l’on se rencontre et ça c’est la meilleure manière. »

À Theo & Jo, Auvers-sur-Oise, 21 mai 1890.

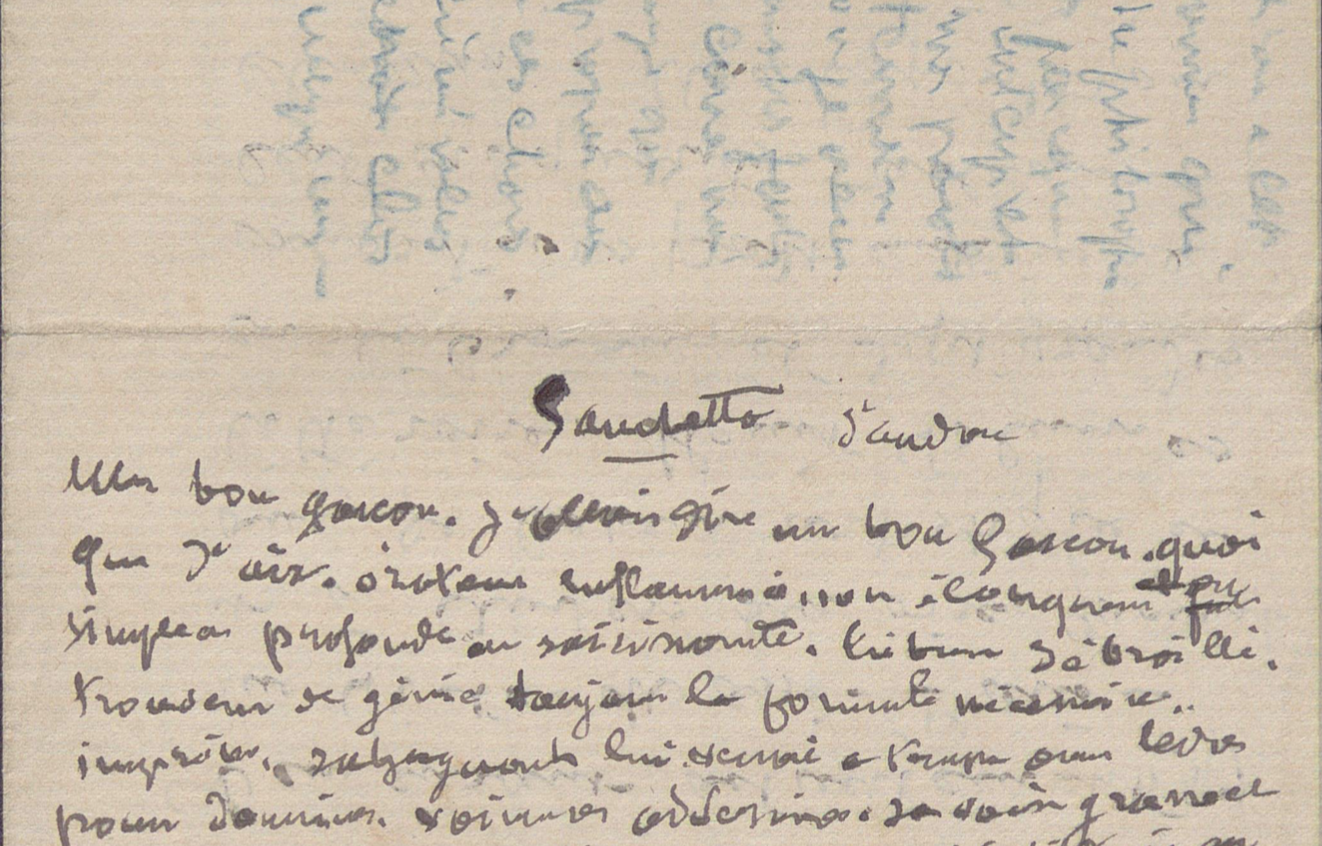

Quant au fait que Murer ne soit pas allé à la rencontre de Van Gogh, comme il a toujours été supposé, il est contredit par un témoignage de Murer lui-même. En effet, Marianne Reiley Burt, dans son article de décembre 1975, cite deux passages d’une très grande crédibilité qu’elle a extrait d’un carnet autographe de Murer, qui était également écrivain, peintre et un remarquable pastelliste. Ces passages ne sont pas datés, mais ont été écrits avant 1906, à une époque où il n’était absolument pas intéressant pour Murer d’inventer une rencontre qui n’aurait pas eu lieu ; il n’avait pas besoin de cela pour se donner de l’importance, étant proche d’un grand nombre de peintres bien plus célèbres à cette époque. De plus, les passages contiennent un certain nombre de détails parfaitement compatibles avec ce que l’on sait de Van Gogh. Marianna Burt écrit :

« Au printemps 1890, Van Gogh vient à Auvers où il passera les derniers mois de sa vie sous la surveillance du docteur Gachet. Murer le rencontre de temps en temps et, un jour qu’il était en train de peindre, écrit-il dans son carnet, Van Gogh critique son travail en ces termes : ‘Vous êtes maigre, me dit-il sans ménagements. Et vous faites de la peinture de maigre. C’est trop sec. Il faudra graisser là.’ L’observation était juste. »

Cette anecdote est parfaitement cohérente avec le côté brusque de Vincent, qui n’avait pas sa langue dans sa poche. Le vocabulaire employé est tout aussi plausible. Le Néerlandais était convaincu que les couleurs de l’impressionnisme s’affadiraient rapidement, et il préconisait d’employer des couleurs pures en couches et touches épaisses, afin d’en préserver la fraîcheur.

Le second passage est toutefois plus spectaculaire, et nous renseigne sur le lieu de la tentative de suicide :

« La dernière fois que je l’aperçus vivant, il revenait de travailler sur le plateau derrière l’église. C’était en juillet. Très pâle, il se traînait péniblement en s’appuyant sur sa canne chevalet. Il gagna tout de même son auberge, place de la Mairie. Sur le seuil, l’hôtelier lui dit en riant :

‘Qu’y a-t-il, Monsieur Van Gogh, êtes-vous mort ?’

‘Il n’en vaut guère mieux’, répondit l’artiste. ‘Allez prévenir le docteur Gachet. J’ai une balle dans le ventre.’

Le docteur était l’ami personnel de Van Gogh. Il accourut et constata que l’artiste s’était tiré un coup de revolver au cœur. La balle rencontrant une côte avait dévié, puis, par un court circuit, était venue se fixer dans l’aine gauche. Rien à faire. C’était la mort à bref délai.

‘Combien de temps ?’ demanda Van Gogh, calme. ‘Quarante-huit heures’, répondit Gachet, aussi stoïque que son ami. ‘C’est bien. Donnez-moi ma pipe.’

Et Van Gogh silencieux, étendu sur le dos, se mit à fumer. Deux jours durant, l’artiste resta comme cela : sans plaintes, sans paroles, fumant toujours des pipes que lui bourrait le docteur, assis près de son lit.

Par instants Van Gogh, sous les trop vives morsures de la souffrance, jetait à Gachet un regard profond, interrogateur, qui tragiquement éloquent semblait dire : ‘C’est long !’ Gachet répondait par un serrement de main, où le magnétisme apitoyé de sa belle âme de philosophe répondait : ‘Un peu de patience. Voici la mort.’

Ses amis lui firent des funérailles d’artiste : simples et sans phrases. Il repose maintenant dans le petit cimetière d’Auvers, à peu de distance de l’endroit où il se tira une balle au cœur. On lui a tourné le visage vers le soleil levant, face à la lumière qu’il aimait tant, et dont il fut un des plus puissants interprétateurs. »

Ce récit n’est pas sans soulever de questions. Tout d’abord, nous supposons aujourd’hui que Van Gogh est revenu à l’auberge Ravoux avec sa dernière toile avant de se rendre dans les champs, n’emportant que son révolver. Il n’aurait alors pas emporté de « canne chevalet ». Mais ce détail est moins important que l’absence totale, dans ce récit, de Theo, le frère de Vincent pourtant accouru à son chevet.

De toute évidence, Murer n’a pas assisté lui-même à l’agonie de son malheureux confrère. Les détails qu’il donne sont pourtant très justes, et corroborés par d’autres témoignages : la volonté d’en finir, le docteur Gachet qui bourre sa pipe, la résistance stoïque à la douleur, le trajet de la balle et l’enterrement. Ces détails sont donc obtenus de seconde main.

Or Murer et Gachet avaient, en plus de leur intérêt et engagement communs pour l’impressionnisme, d’excellentes relations, qui s’étendaient à leurs familles respectives. À l’enterrement de Murer, en 1906, il n’y avait que deux présents : le peintre Goeneutte et le docteur Gachet. En toute vraisemblance, les détails sur le suicide et le décès de Vincent du texte de Murer proviennent du docteur. Le fait que le pastelliste ait réellement lui-même vu Van Gogh descendre du plateau derrière l’église reste en suspens, mais s’approprier un témoignage ne signifie pas que les faits décrits sont faux.

L’élément le plus pertinent pour relocaliser le lieu du geste suicidaire de Van Gogh est la première phrase du texte de Murer : « La dernière fois que je l’aperçus vivant, il revenait de travailler sur le plateau derrière l’église. » Ce même plateau situé « derrière » le château jouxtant l’église, et « derrière » le château des Colombières.

L’article de Marianna Reiley Burt a été repris dans l’une ou l’autre étude, mais n’a jamais été pris avec le sérieux et l’attention qu’il mérite. Dans le cadre des recherches sur la nouvelle localisation du geste suicidaire, pendant la préparation du catalogue de l’exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois, en 2022, pourtant assisté par le Musée Van Gogh, je n’ai pas réussi à retrouver Mme Burt, ni la source précieuse qu’elle mentionne. D’autres contributions de la même main auraient pu donner davantage ou moins de crédit au document qu’elle présente, dont une note de bas de page indique qu’il se trouve en sa possession personnelle. J’ai seulement réussi à déduire, à partir d’un seul autre document, que Mme Burt était une étudiante de John Rewald, immense spécialiste de la peinture impressionniste.

Marianna Burt retrouvée

Au cœur de l’été 2023, pendant à un échange avec le reporter Michael Forsythe, du New York Times, j’ai abordé la question de la curieuse disparition de Marianna Burt, détentrice insaisissable d’un trésor permettant d’apporter un argument essentiel à mes recherches. Quarante-huit heures plus tard, Michael Forsythe avait trouvé toutes les coordonnées dont j’avais besoin pour contacter l’historienne d’art, ce que je fis immédiatement.

Au-delà de l’émotion que m’a procuré l’échange qui en a suivi, avec une dame certes d’un certain âge, mais d’une parfaite acuité intellectuelle, le récit du parcours du carnet de notes de Murer a achevé de me convaincre que la piste que je poursuivais était juste.

Le carnet en question, qui est du même modèle que ceux qui sont conservés au Wildenstein-Plattner Institute, avait été donné par Lucienne Tabarant à Marianna Burt en 1973, lorsqu’elle était doctorante sous la direction de John Rewald et préparait une thèse sur Paul Gachet. Lucienne Tabarant était la fille d’Adolphe Tabarant, critique d’art et journaliste, ami personnel de Paul Gachet et d’Eugène Murer, qui avait aussi furtivement connu Van Gogh. Tabarant avait même écrit l’introduction d’un catalogue d’exposition des œuvres de Murer. La provenance du carnet est ainsi parfaitement crédible et son parcours d’une cohérence absolue. Malheureusement, Mme Burt me fit part d’un événement tragique qui signifia la disparition du document, ainsi que de ses recherches sur le docteur Gachet. Tout, à l’exception d’une gravure qui se trouvait chez un encadreur, fut perdu dans l’incendie de sa maison. La transcription partielle publiée dans L’Œil est tout ce qu’il en reste aujourd’hui. Cette expérience traumatisante mit un terme au début de carrière brillant de Marianna Burt, qui s’est ensuite consacrée entièrement à son autre passion : le droit. Elle est devenue avocate et toujours en activité au moment où ces lignes sont rédigées.

Conclusion

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il paraît tout à fait plausible que dans les journées éprouvantes et chargées d’émotion extrême que furent celles de la fin du mois de juillet 1890 à l’auberge Ravoux, l’information « derrière le château » ait mis Émile Bernard et Paul Louis Gachet sur une mauvaise piste. Pour Émile Bernard, il s’agit du seul château qu’il connaissait. Pour Paul Louis Gachet, « le château » désignait forcément celui qu’il connaissait le mieux. En fait, le lieu du suicide se situait bien « derrière » un château. Mais ce n’était pas celui de Léry.

Cette nouvelle hypothèse, qui confirme la tradition populaire, ne saurait prétendre à l’établissement d’une nouvelle vérité. Mais les diverses sources présentées ci-avant me semblent indiquer au moins la possibilité, sinon la forte probabilité que les derniers pas de Van Gogh fussent dictés par une lucidité et une détermination dont il a lui-même donné le témoignage à son frère Theo, au docteur Gachet, aux gendarmes venus enquêter sur les circonstances de sa mort, et enfin à la famille Ravoux. Plutôt que de s’égarer à plus d’un kilomètre de son auberge, obéissant au hasard et au désespoir, Vincent s’est rendu linea recta vers le champ de blé le plus proche, traversant les racines qu’il venait d’immortaliser, pour affronter, une dernière fois, le soleil au milieu des moissons.

Il me parait bien plus probable que le peintre ait choisi de mourir en se sacrifiant au profit de son frère et de son neveu, en pleine lumière, à l’image d’un combattant préférant la mort au déshonneur de la défaite. Dans cette optique, cohérente par rapport à tout ce que j’ai eu la chance d’apprendre sur la vie, l’œuvre et les pensées de Van Gogh, je crois qu’il faut oublier la thèse du jeune Paul Louis Gachet, si curieusement retranscrite dans son étrange tableau d’un lieu vide et improbable.

Enfin, je remercie chaleureusement le magazine L’Œil d’avoir accepté de publier cette hypothèse dans ses pages, en exclusivité, et de rendre ainsi hommage au travail remarquable de Marianna Reiley Burt, dont la contribution à l’histoire de l’art aura ainsi connu un étrange, mais merveilleux destin.

——————————————–

———————–

———–

—–

Quelques questions-réponses qui forment la structure de mon enquête, avant l’apport décisif de l’interview du conseiller municipal d’Auvers en 1953 et mon contact avec Marianna Reiley Burt.

- Savons-nous avec certitude où s’est déroulé la tentative de suicide ?

Non.

- Pourquoi ?

Parce que la seule source explicite et précise pour l’identification de ce lieu est Paul Louis Gachet, qui a pour habitude de mélanger autofiction et réalité.

- Y a-t-il d’autres témoignages ?

Oui.

- Que disent-ils ?

Rue Boucher, dans une cour de ferme derrière un tas de fumier ; Les champs derrière l’église, près du cimetière ; « dans les champs » ; « dans la campagne ».

- Ces témoignages sont-ils crédibles ?

Pour certains, davantage que celui de Paul Louis Gachet.

- Quelle est la première source de l’information sur le lieu du suicide ?

Van Gogh lui-même, mais on ne sait pas ce qu’il a dit exactement. Ses indications ont été suffisamment floues pour que le revolver ne soit jamais retrouvé.

- Quels sont les points communs entre les différentes versions ?

Aucun. Les éléments qui reviennent le plus souvent sont : « les champs » & « derrière le château. »

- Y avait-il plusieurs champs et/ou plusieurs châteaux à Auvers ?

Oui.

- Lesquels ?

Deux plateaux couverts de champs sont situés « derrière » des châteaux. Celui de Léry et celui des Colombières & de l’église (à laquelle un château était accolé).

- Peut-on exclure l’un de ces deux plateaux pour une raison ou une autre ?

Non.

- Peut-on établir une hiérarchie dans la probabilité que ce soit l’un ou l’autre lieu ?

Oui. Le plateau derrière le château des Colombières est plus proche de l’auberge Ravoux, et se situe juste au-dessus du lieu de la réalisation de Racines, le dernier tableau de Van Gogh. Mais le témoignage d’Émile Bernard, qui évoque « le château » comme s’il n’y en avait qu’un, semble désigner le plus visible des châteaux d’Auvers : celui de Léry. Dans une lettre, Van Gogh lui-même désigne le château de Léry comme « le château », également comme s’il n’y en avait qu’un.

- Émile Bernard connaissait-il le Château des Colombières ?

Impossible à confirmer ou à infirmer. Il est probable qu’il ne connût Auvers que superficiellement.

- Les protagonistes des funérailles (Theo, Ravoux, Gachet, Hirschig) savaient-ils ce que signifiait « le château » ?

A des niveaux divers, avec des repères divers.